古民居(李熙) 聶德榮 攝

(陳錫蘭故居 洪保青 攝)

陳錫蘭故居

位于陳家寨內(nèi),坐西向東。大門開在左側(cè)前部。門外是空坪,用小卵石鑲嵌幾何圖案。大門為方框形,用方條形花崗巖建造。進大門后,迎面磚墻上(實為鄰居房屋左側(cè)后部的背面)用石灰抹底,上書對聯(lián),因年代久遠,僅能認出右聯(lián)為“蓋歸來乎只贏得兩袖清風(fēng)一肩明月”。繼續(xù)從右側(cè)向前走,便到了故居正前方走廊。走廊的前面,供鄰居磚房后墻的背面作為照墻,用石灰抹底,中間繪圖(已看不清),左右書對聯(lián),上聯(lián)為“讀書志在圣賢,”下聯(lián)無法辨認。步入故居的下堂屋,便見四合院全貌:上首為木結(jié)構(gòu)四排三間正屋,左右為木質(zhì)廂房,窗戶上雕刻花鳥魚蟲圖案。兩層,上層的欄桿鑲成花格狀;頂部蓋青瓦,除正屋外,其他三方檐口處增建一層瓦檐。地面為天井,四周砌以花崗巖方柱石,中部用鵝卵石鑲成幾何圖形地面。四合屋的外圍俱封磚墻,略高于房屋,墻頂蓋青瓦,角上翹。整體平面圖并非完整的四邊形,因地基狹窄且不規(guī)則,圍墻的轉(zhuǎn)角處或內(nèi)縮或外伸,足見主人陳錫蘭的家境并非很富有。陳錫蘭(1827—1885),清代咸豐元年(1851)中舉,同治十二年(1873)任陜西省西安府宜君知縣,光緒二年(1876)調(diào)任興平知縣,清正廉明。任滿后,獲當(dāng)?shù)孛癖娝浫f民傘,重視農(nóng)業(yè),熱愛家鄉(xiāng),曾托人從外地為綏寧引進水稻良種柳葉麻,很快在全縣普及。2005年3月,綏寧縣人民政府公布為文物保護單位。

(于家大院 聶德榮 攝)

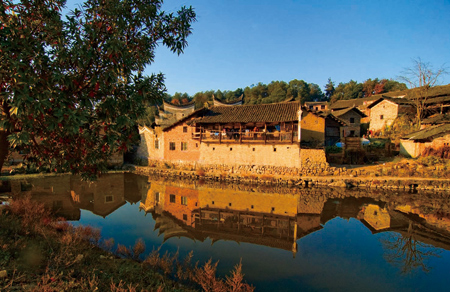

于家大院

位于李熙橋鎮(zhèn)政府大門右側(cè),背靠帽子山,面臨白玉河,左為魚塘,保留著古色古香的窨子屋25座,按太極八卦陣布局,整整齊齊地分為6排,全部坐東北朝西南,分別建造于清代乾隆五年(1740)至光緒五年(1890)的150年間,大小高矮一致。每座窨子屋的內(nèi)部都是四排三間木屋,分成上下兩層,兩端配倉樓,外部四周都用青磚砌成高墻,稱封火墻,可有效防止火災(zāi)蔓延。正門用巨大花崗條石砌建門框,配以厚實穩(wěn)重的木質(zhì)板門。門外用方塊花崗巖鋪走廊地面。磚墻和木墻開窗戶,上面精雕龍鳳或花鳥蟲魚圖案,陰陽雌雄,成雙成對。磚體墻面先用白粉涂底,爾后彩繪圖畫,造型栩栩如生。屋頂和墻頂都蓋青瓦,兩端裝飾鰲魚卷尾圖案。墻體的某塊青磚上鐫刻著房屋建造年月乃至主人姓名。大院后面,綠樹蔽日,大院左面,塘水靜盈,可養(yǎng)魚洗衣,可取水滅火。院中還立著明代石碑,碑上鐫刻院規(guī)民約,可惜年代久遠,字跡漫漶不清。院內(nèi)有古井,水量豐富,清沏甘洌。房屋與房屋之間用天然銅巖鋪成過道,4縱8橫。院內(nèi)有排水排污系統(tǒng),分明暗兩層,戶戶相通,巷巷緊連,然后匯入池塘排進溪河。大院人才輩出,清代出過多名七品以上官吏,解放后出過副省級干部于大康,近年涌現(xiàn)出我國著名衛(wèi)星飛船專家于登云和綏寧縣首名億萬富翁于教清。2002年8月,綏寧縣人民政府公布為文物保護單位。

{Ky:PAGE}

(洛口山鏡屏 洪保青 攝)

洛口山風(fēng)景區(qū)

在縣境北部白玉鄉(xiāng),系洛口山水庫和洛口山電站的所在地。有公路直通各主要景點。

美女梳頭在洛口山水庫管理所對面的右邊山頂上,有一石酷似秀發(fā)披肩的美女。在管理所的右側(cè)后山上有一巨石如鏡。美女和鏡屏隔著洛口溪,猶如美女正對鏡梳妝。

情人石由管理所逆水而行半公里,在洛口溪左側(cè)的一座陡峭巖山上,有兩個巖石宛如情人搭肩摟腰。

洛口山電站在峽谷中逆洛口溪前行,過石拱橋后約200米,便到一級電站。一級電站位于高山峽谷之中,終年難見陽光,風(fēng)光極其優(yōu)美。洛口溪上共有三級電站。由洛口山水庫流來的水經(jīng)251米壓力隧洞注入一級電站,再經(jīng)860米引水渠道(其中有隧洞2個,分別長80米、30米)注入二級電站,然后又經(jīng)2780米引水渠道注入三級電站。三個電站建造于1982年—1990年,共裝機6臺,總?cè)萘?960千瓦。

引水管道引水隧洞由一級電站繼續(xù)溯洛口溪前行,便見巨大的水泥引水管道在峽谷中延伸,隨山勢而起伏,大約200米后鉆進巖山腹部,成為深藏山體之中的壓力隧洞,長251米,直徑1米,直通洛口山水庫庫區(qū)。

雷劈巖位于洛口山一級電站至洛口山水庫大壩之間。鬼斧神工將洛口山劈作兩半,形成長約2000多米、寬四、五米至數(shù)十米、深四五十米至一二百米不等的幽深峽谷,若非中午時分,陽光很難直射谷底。崖壁奇形怪狀,有的地方迸出巨大裂縫,寬不足10厘米,人無法進入,長度卻由溝底直達崖頂。舊縣志把峽谷稱為雷劈巖,作了如下記述:“中有于記洞、老人巖,前有獅子腦,后有仙人橋,左有巖缽井,右有猴子形。”溝底原來終年激流咆哮,自1982年洛口溪被導(dǎo)入壓力隧洞用于發(fā)電和灌溉之后,洛口溪變成干溪,仙人橋變成旱橋,僅剩星星點點小水潭,干溪溝成為人們步行觀光拍照的絕佳處所。上行至大壩不遠處,前面已無路徑,須改攀懸崖,崖很陡卻有石階可登,且有鐵欄桿保護。登上崖頂后,但聞泉聲叮玲,卻不知深藏何處。從此地朝前望,便見到了巍巍大壩。

洛口山水庫大壩大壩高51.5米,為雙曲拱壩,壩頂弧長126.4米,頂寬3.6米,底寬9米,氣勢恢宏。大壩攔截住1408萬立方米的蓄水量,系全縣唯一的中型水庫,是一個豐水季節(jié)蓄水,枯水季節(jié)放水灌田發(fā)電的大水庫。水庫和電站共同組成以灌溉為主,結(jié)合發(fā)電養(yǎng)魚的綜合效益工程。通過2.83公里的總干渠、17.66公里的南干渠和設(shè)計中的13公里北干渠后,可灌溉白玉、李熙橋、紅巖3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的22500畝耕地。整個工程于1971年10月動工,首先修建引水壩和總干渠。1971年開始修大壩,1981年建成。1982年起相繼修建一級、三級、二級電站。1985年冬南干渠開工,1990年冬完成。北干渠至今尚未動工。

仙人洞位于洛口山水庫庫區(qū)左岸。綠樹掩映,一泓清泉流入洞內(nèi)約30米處消失。洞內(nèi)有石鐘,敲擊有聲。洞長120余米,進口小而腹內(nèi)寬,洞內(nèi)有洞。傳說唐朝李熙山在此修煉成仙,故得名。

紅巖峽

紅巖峽系綏寧縣東北部的水路門戶。武陽河相繼匯合白玉水、扶水、岳溪之后,到達紅巖,沖破雪峰山東支脈的攔阻,擠進峽谷,注入洞口縣境。這里,原本河水湍急,咆哮震天,1969年洞口縣在紅巖峽出口處修建大壩后,河水抬高成幽深碧潭,長約500米,綏寧縣和洞口縣各約一半。峽谷內(nèi)無步行道可走,須乘船、排方可通過。峽谷左右,青山高聳,亂石入云。特別是右岸的寶珠嶺全是懸崖峭壁,怪石高掛,其間有洞穴,人不能上,但存古代懸棺葬。有些地段,如從S221公路登山進入松林,用腳猛磴地面,可聞“通通”沉悶之聲,說明腳下巖山暗藏空穴。繼續(xù)上爬,登至極頂,古代寶塔的八角形底座尚在,至于寶塔何時建造何時倒塌,無文獻可查。站在此處,極目東望,洞口縣花園鎮(zhèn)歷歷在目。

【編輯:王偉琪】

來源:綏寧新聞網(wǎng)

作者:rednet

編輯:redcloud

新綏寧APP

新綏寧APP